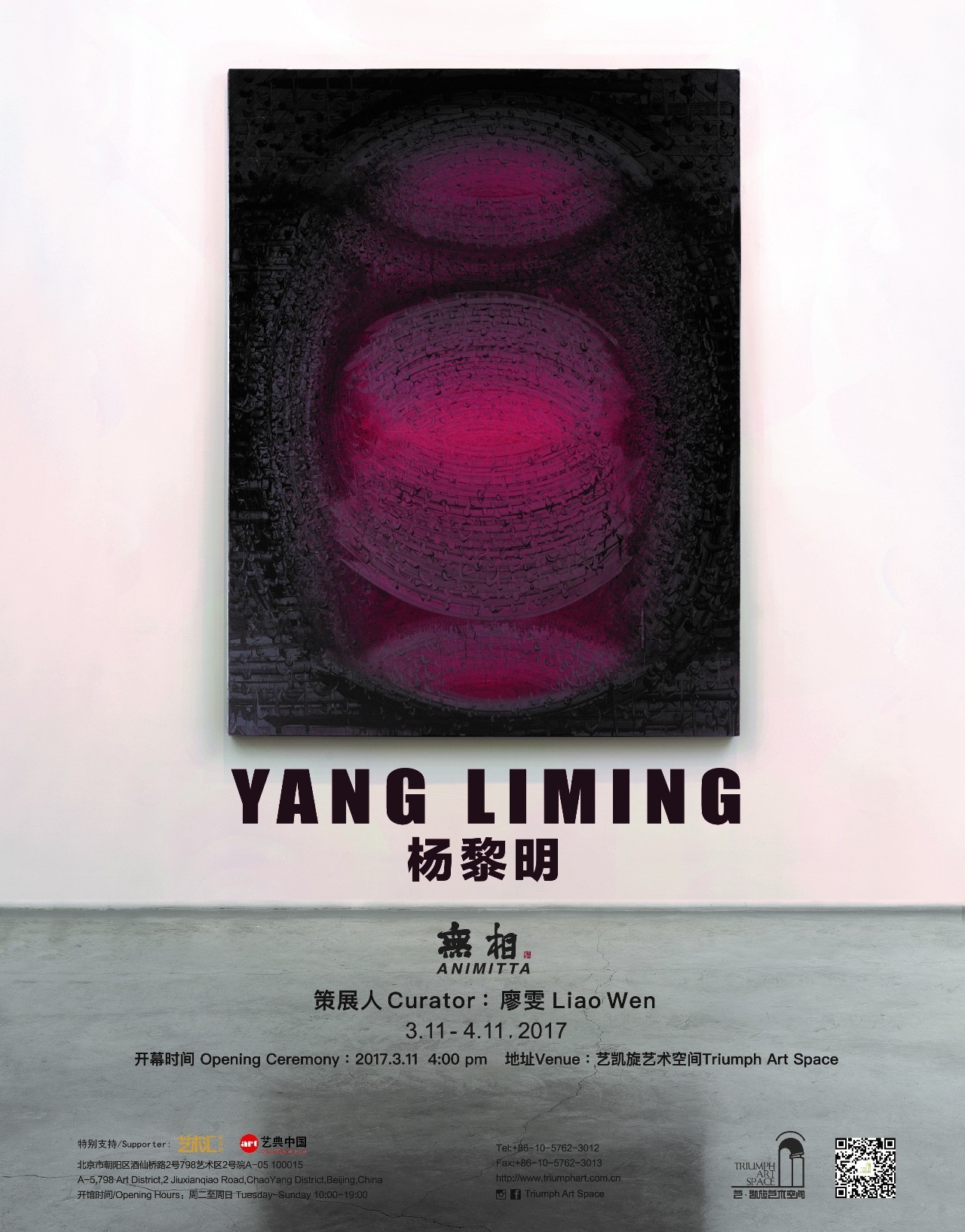

用油墨书写"无相",杨黎明个展亮相艺凯旋

日期:2017-03-30 / 人气: / 来源:

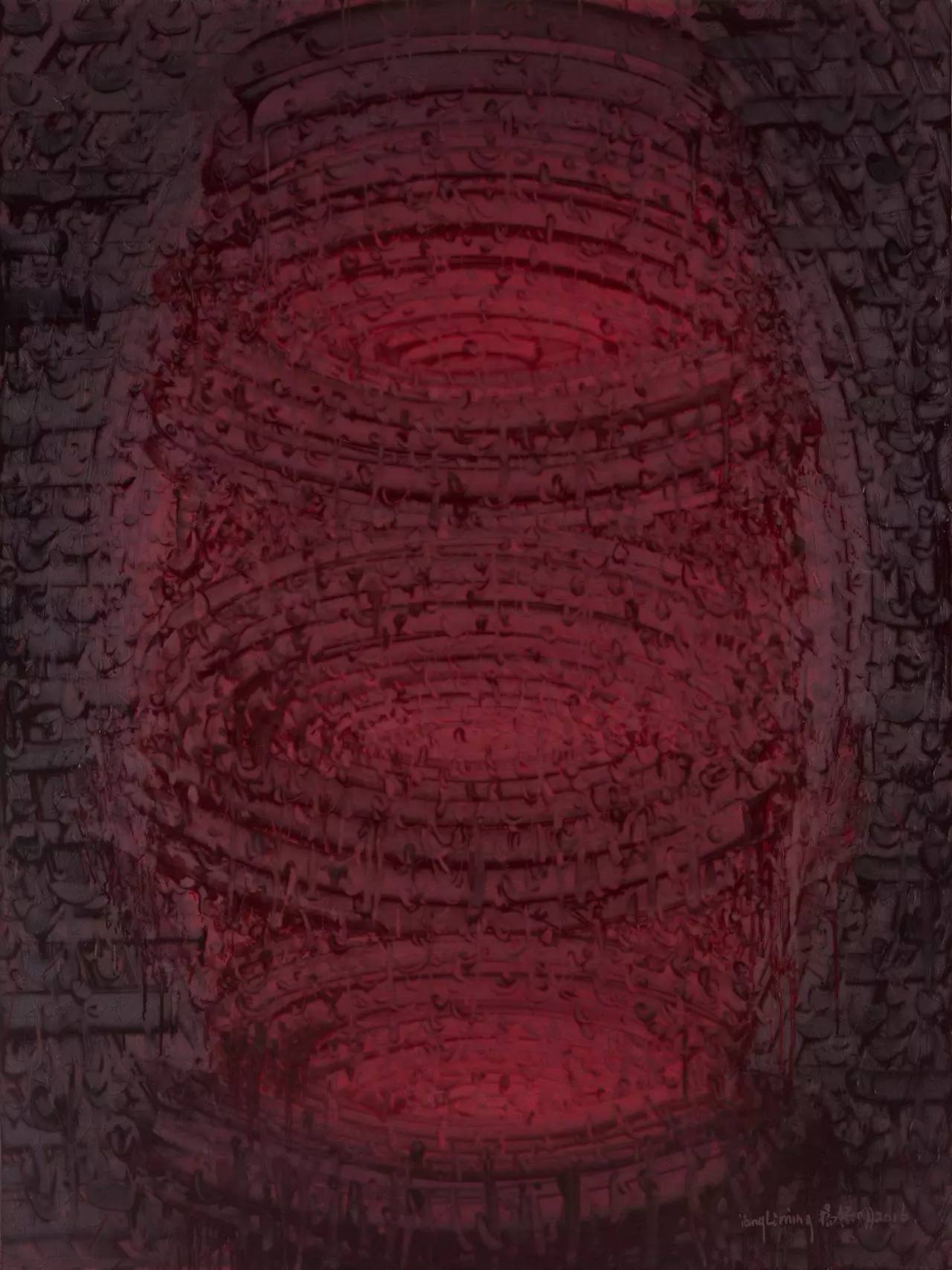

杨黎明作品《时空流韵R16NO.9》。图片:致谢北京艺凯旋空间

3月11日,北京艺凯旋空间为艺术家杨黎明举办的最新个展“无相”正式开幕,展览共展出杨黎明数十年来创作的多件重要作品,来自蓝色、黑色、红色等数个经典系列,它们共置于展厅中,向观者提供了了解艺术家创作发展路径的完整线索。

展览现场。图片:致谢北京艺凯旋空间

杨黎明有着融贯中西的创作积淀:长期以抽象画家身份为人所知的他,同样也对中国书法有着极高的造诣,熟谙传统书法的气韵特性。他将这份特殊优势融会进油画创作,开拓出了自己独有的方法,形成贯穿画面的“书写性曲线”系统。由此,他与西方抽象路径中的大师们产生了本质上的区别:他们的艺术生发自对画面形式感的追求,构成元素与具象的脱离一步步促成了抽象艺术作为一种独立艺术形式的深化发展。而在杨黎明的艺术中,形式从一开始就不是艺术家所关注的问题,观者所见的凝练形式实际上是特殊创作方式下自然产生的结果。但另一个方面,他又与这些西方抽象大师们进行着跨越时空的对话:康定斯基曾进行过将音乐转化为抽象绘画的创作实践,杨黎明对于音乐同样有着独到的见解,中西方艺术家都将自己对于另外一种艺术形式的感知融入了视觉艺术的创作中。

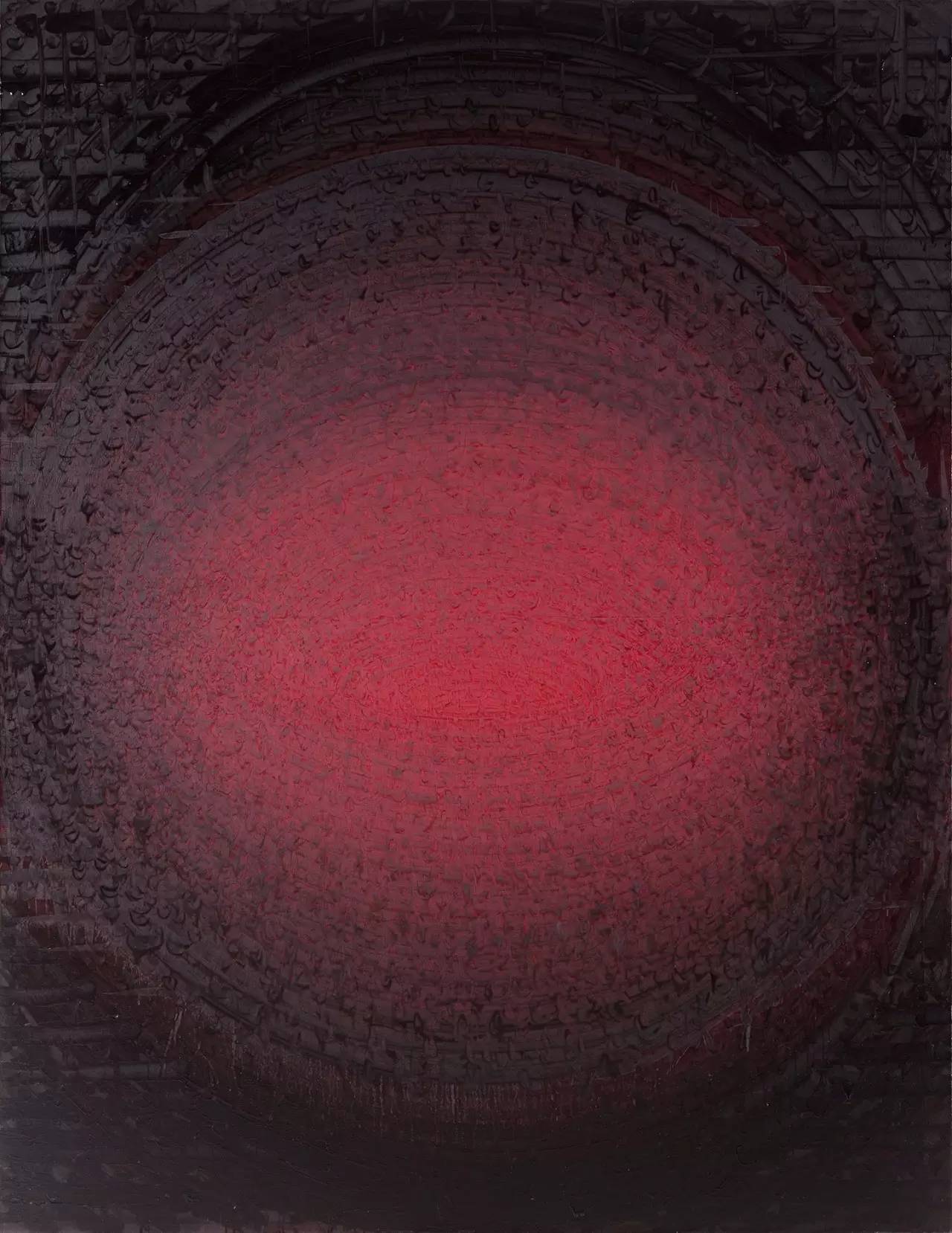

杨黎明作品《时空流韵R16NO.6》。图片:致谢北京艺凯旋空间

值得注意的是,因油画颜料替代了墨汁,杨黎明的“书写性曲线”产生了全新的视觉效果:传统书法材料中,墨汁具备流动感,中锋运笔时,笔尖与纸面呈垂直状,于是墨色中间饱满、两侧相对疏淡,线条整体感觉呈凸起状,有浑圆的立体感。但若使用这种手法进行油画创作,即便是同样的中锋运笔,因油画颜料本身更稠密的质地,中间颜料薄、两侧颜料堆积,线条整体感觉呈凹陷状,而肌理留存,更体现出艺术家创新的思维方式。

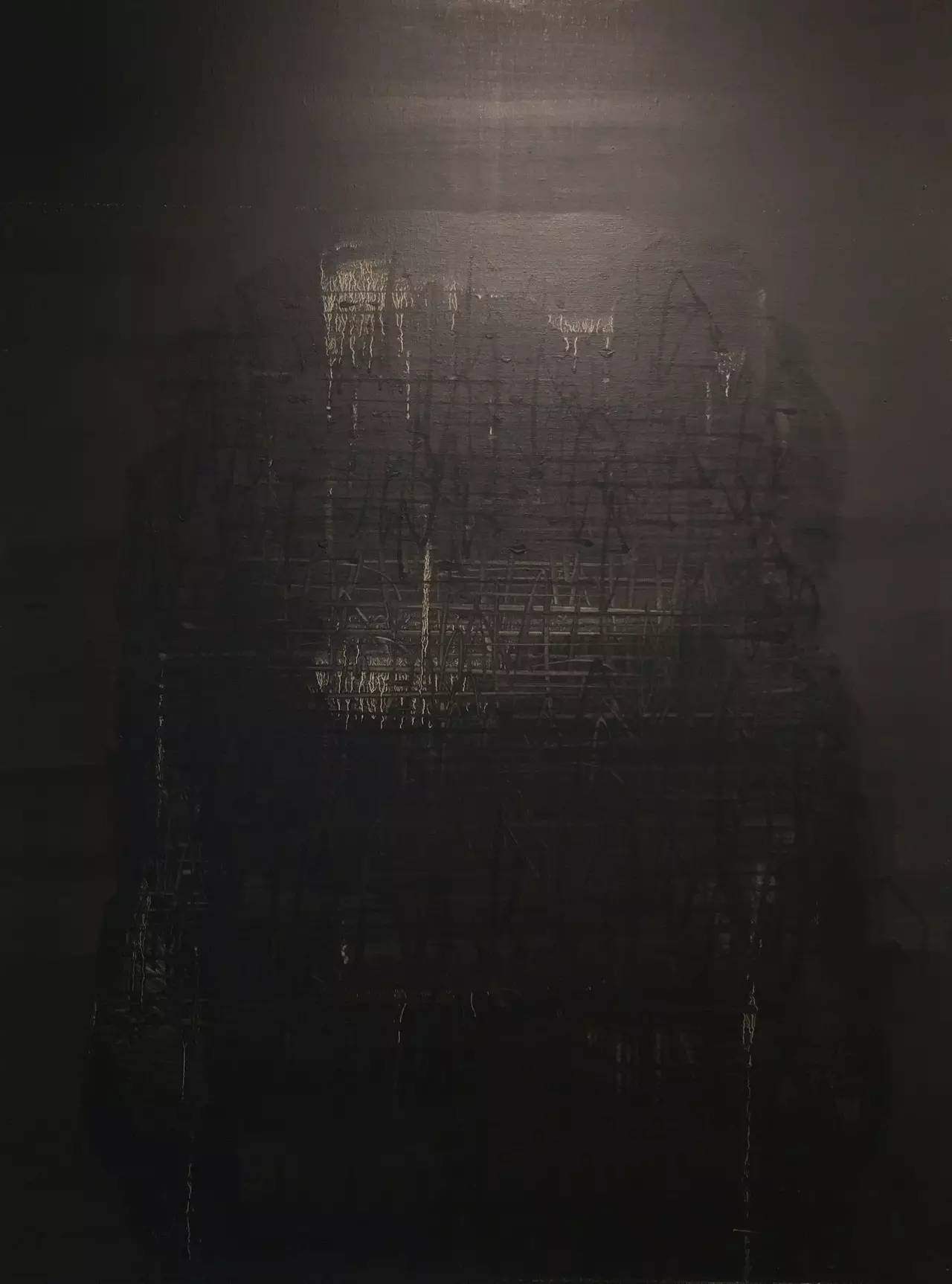

杨黎明作品《时空流韵R16NO.7》。图片:致谢北京艺凯旋空间

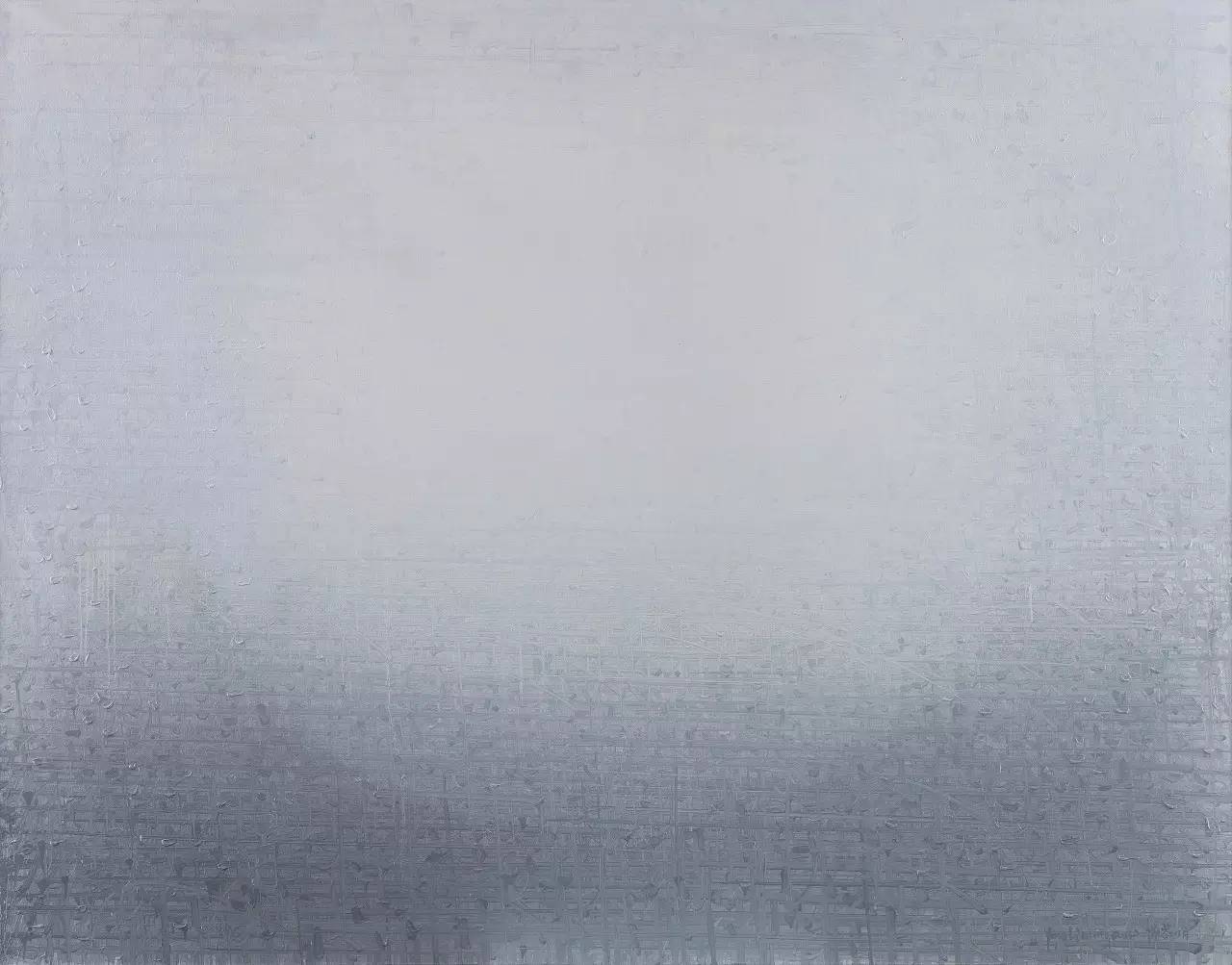

实际上,杨黎明的创作也经历了几个发展阶段:蓝色时期使用的颜料还相对较薄,虽因其本身的堆叠而自然产生肌理,但总体而言画面还是平整均匀的,线条排布方式也相对简单,散发出较疏淡的气质。黑色时期被视为艺术家风格成熟的阶段,曲线的使用在这一时期趋向张扬,层叠方式逐渐繁复,弯曲部分的动势更显凌厉,画面冲突感增强,似有浓烈情感相互拉扯并喷薄而出。红色时期中,线条比重降低,厚重的颜料在重复运笔的作用下逐步推开,由线至面形成具体量感的色块,而肌理的保留又为之增添了内在律动感。

杨黎明作品《时空流韵R16NO.8》。图片:致谢北京艺凯旋空间

总体而言,杨黎明数十年来的创作无一不在反映适时变化的心境,他试图把长期内修的心理感受通过视觉方式表达出来,每位观众也可在他的画面中获得自己的体悟。

artnet x 杨黎明

艺术家杨黎明(右起第一)。图片:致谢北京艺凯旋空间

这次展览准备了多久?

这次是两年前艺凯旋找到我说想要做一次展览。当时我就提议尽可能时间充裕一点,做一个规格较高的成熟的展览。本次展出的红色系列从2009年就开始创作,一直在探索,做了多年的尝试,其实红色是非常难以驾驭的色彩。我觉得这次展览的几张作品,是我红色系列中最成熟的作品。但有时候这种成熟也让人惋惜,因为成熟标志着结束,我可能很快会转向别的作品。

展览现场。图片:致谢北京艺凯旋空间

你的创作手法比较特别,运用毛笔这一东方艺术中特有的工具来创作源于西方美术体系的油画作品,这种独特方式是如何发展出来的?你将自己捕捉气韵的过程称为“写”,在实际操作层面,你是如何将这种较抽象的美感落实到形象和结构中?

我以前用的也是油画笔,画笔比较短,跟画布接触之后有一个反弹力,其实这是一个多余的东西。毛笔的长锋是很柔软的,这种长锋的羊毫笔在布面上是柔软的,没有反弹力。它在画布上的滑行,全部是自身给予的气息。它没有那些多余的东西。所以我觉得这是中国毛笔的优势,它可以圆形地塑造,能够比较好的对应内心的东西。气韵一定需要柔软,画画的时候感觉手中没有笔,只是感觉到身体的气韵在动,线条的旋转,点的振动,感觉不到笔的工具状态是最好的,能够和内心的感受相对应起来。

因为我画的作品它不是一个外在的具象的东西,我希望我画成内心的感受,内心的“象”。把这个“象”输出之后,像拷贝一样放在画布上。希望在内心和画面之间,尽可能自由地过渡,没有阻隔。

展览现场。图片:致谢北京艺凯旋空间

你对音乐也有很高的造诣,作品也流露出一定的“音乐性”,是如何将自己的音乐理解融入到绘画中的?

音乐是一个很广的概念。我们说的音乐,有古典音乐,或者专注于表达个人内心感受、基本情感的这部分音乐。西方很多音乐讲究故事性,其实对我们来说没什么意义。但很多人花力气去探索内心的东西,内心的音乐超越所有的文化和艺术种类。所以我通常认为,如果一个人对音乐没有感觉的话,基本上不可能明白什么是艺术。音乐也是探索内心的东西,它和绘画在这部分上是一样的。

在数十年的创作过程中,你也完成了多次自我蜕变,黑色、灰色、红色的不同系列均有新的面貌。在这些发展的背后,蕴含着你怎样的思想变化?

我觉得变化其实一直存在。我之前教过一两年书,后来辞职当艺术家,以前学的是非常正规的学院派的写实方法,画了七八年,接受了严格的训练,我觉得我作为一个职业艺术家的时候应该把这些东西全部清除掉,尽可能回归到像一张白纸的状态。这样的话我来面对这个世界的时候,我尽可能地逐渐地发现创造属于我个人的一个字母、一个单词、一个句子,近而去慢慢表现我所认知的世界。在2003年的蓝色时期时,我逐渐建构起自己的语言,利用它来诉说内心的变化——蓝色时期、黑色时期、红色时期。因为作为一个职业艺术家你要自己去发明一个单词,一个句子来诉说你对于生命和身处的时代的理解。

杨黎明作品《2003·NO.12》。图片:致谢北京艺凯旋空间

什么时候开始用的毛笔进行创作?

也是从2003年。我扔掉油画笔之后启用毛笔,画了蓝色系列的所有作品,开始用我自己的方式书写线条。

对于抽象艺术在中国的发展状况是怎么看的?而你希望观者如何走进你的作品,与画面进行对话?

我们引进苏联美术教育,第一代艺术家去欧洲学习,但他们其实没有学到精髓,西方艺术其实是对世界、对宇宙和自身生命的探索,很多艺术家只学到了形式即用油画或者其他媒介创作。因为教育的原因,国内的抽象艺术还处于萌芽状态,虽然有很多抽象艺术家在努力,其实想要从社会性、政治性的创作角度转向关注内心的变化,是非常难的,需要天时地利人和。抽象艺术在西方艺术轨道上是属于正常发展的,有一种探索实验精神,包括今天的观念艺术。抽象艺术在这个时候应该有它的使命,让每个人真正开始感受到,在观看抽象画的时候其实是在观看自己的内心。

杨黎明作品《2005·NO.8B》。图片:致谢北京艺凯旋空间

我希望观众看到我作品的时候,不应该第一感觉想这个画什么意思,或者艺术家怎么想的,这个一点都不重要。我在创作时,只是关注自己的内心,把它拷贝到画面上去。一件艺术品只有对自己有意义的时候才会对别人有意义。

你认为自己的创作与其他的抽象艺术家们相比有哪些特点?

现在的中国抽象艺术家不少,当然从人口基数上来讲还是太小。我觉得中国的抽象艺术大概有两类,一类是纯粹的西方的抽象系统的延续,还有一类的是从东方的中国的文化和艺术角度来进行演变。其实中国的东方艺术实际上是关注自己内在,在先秦的时候就已经非常成熟了。自我的内在小宇宙和外部的大宇宙是一样的东西,去调节自己身体内部和外界自然达到一个和谐的状态。今天,我们做中国抽象艺术有一部分也是在这个文化体系的延续下,书法、山水画的承载是用气韵,用毛笔,它的内部世界是通过气韵输送到毛笔上再用毛笔和纸墨像显影一样显现出来。今天这个时代,它已经能够接受全部抽象的感受方式来显现,不像过去借助花鸟、兰草来暗语或者象征自己。毛笔或者宣纸、水墨只是一个艺术显像的工具,只是最后一个环节,它其实一点都不重要。重要的是人对内在的认识,只有把自身内在建构起来之后,用任何工具创作都不是问题。就像高手舞剑,不一定要拿一把削铁如泥的宝剑,他可以拿一根木棍,甚至再有高手连木棍都不需要。

杨黎明作品《2012·NO.8G》。图片:致谢北京艺凯旋空间

多年来,你一直坚持架上绘画的创作,除此之外,你是否尝试过其他的创作媒介?对于绘画与其他媒介的关系你又有怎样的认识?

我曾经尝试过做一些装置,用激光,但是后来放弃了。因为我觉得我更喜欢一个人工作,装置需要很多助手来做,我更喜欢一个人呆在工作室观看自己的内心变化。

能否向artnet新闻的读者分享你近期关注的新问题,以及新的展览及活动计划?

我现在比较关注一些更抽象的东西。有一些数学、物理学或者宗教上的东西,可能关注的比较多。对于抽象来讲,三维世界是现实的,超过三维都是抽象的,有一个更广阔的领域。在数学与物理学概念上有四维、五维到N维度,这样的世界是更有意思的,有时候我们不知道一个人生命本身的轮回意义是什么,是要做什么,唯一能参照的是你的心,它会提示和呈现,你去和它发生一种关系,去观察它。

至于展览和创作方向,我是希望这个红色系列,可能还会有一两张巨幅作品,一面墙那么大的。然后可能不再画这个系列,可能会停下来。我觉得我应该进入下一个系列的阶段,我会花很多年去尝试,去探索。我觉得我的黑色系列已经到了一个阶段,蓝色可能不会回过头去再画,红色系列我觉得现在处于成熟期,我认为快走向结束的状态,所以我希望走向一个新的领域,把我的身体、内在调整成已经看到的另外一个状态,想把这个状态表现出来,也许是最后一个状态。

展览现场。图片:致谢北京艺凯旋空间

红色系列的红颇具个人符号,是怎么调出这种丰富多变与微妙的红色的?

红色系列开始也是从鲜艳的红色,一遍一遍画,画完之后把它打磨掉,然后再画,有时候一张画可能二十遍、三十遍,直到把颜色彻底画“熟”,就像一个红薯烤熟的感觉。这时你看到的不是颜料本身,是一种内心的观照,颜料似乎就像你的肉或者情感一样,让它尽可能的达到一种内心状态。也许是一丝温暖,也许是一丝痛苦,或者是感动,希望画面能给人一种新的感受。我们生活在这个时代,内心肯定是有沉重和疼痛。我不相信人说从一开始就达到一种非常纯净、非常宁静的状态,这很虚伪。人要达到这个境界要经历一定过程,经历非常多的痛苦,折磨或锻炼。当我把一张画画完之后,我把它挂起来看上一个星期,我觉得不对,把它磨掉再画,画完再挂起来看,每天看,最后我知道这张画和我内心的感受已经达成基本一致了,我就停下来。有的画几个月,有的画画上几年,反复地看。我希望人们看到我的作品的时候,能够感受到内心的东西,一种温暖像生命的余温一样,隐隐的痛和感动,和莫扎特一样,表现是一致的,克制的,优雅的,不像是浪漫主义的那种宣泄的方式。

作者:admin

推荐内容 Recommended

相关内容 Related

- 展台搭建:企业的名片03-06

- 2019第二十六届广州酒店用品展 全球酒店采购商精英的眼球12-17

- K&N全系登陆上海法兰克福汽配展 以“聚力赋能增长”为主题12-10

- “中国地产第一展”深圳开展12-02

- 趣动传媒助力云尚星打造首展“探索未来”11-18

- 第二届中国国际进口博览会透视11-18

在线客服1号

在线客服1号 微信公众账号

微信公众账号