“叙述”中反思,“并置”中游走丨artnet·看展

日期:2017-04-01 / 人气: / 来源:

展览现场。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

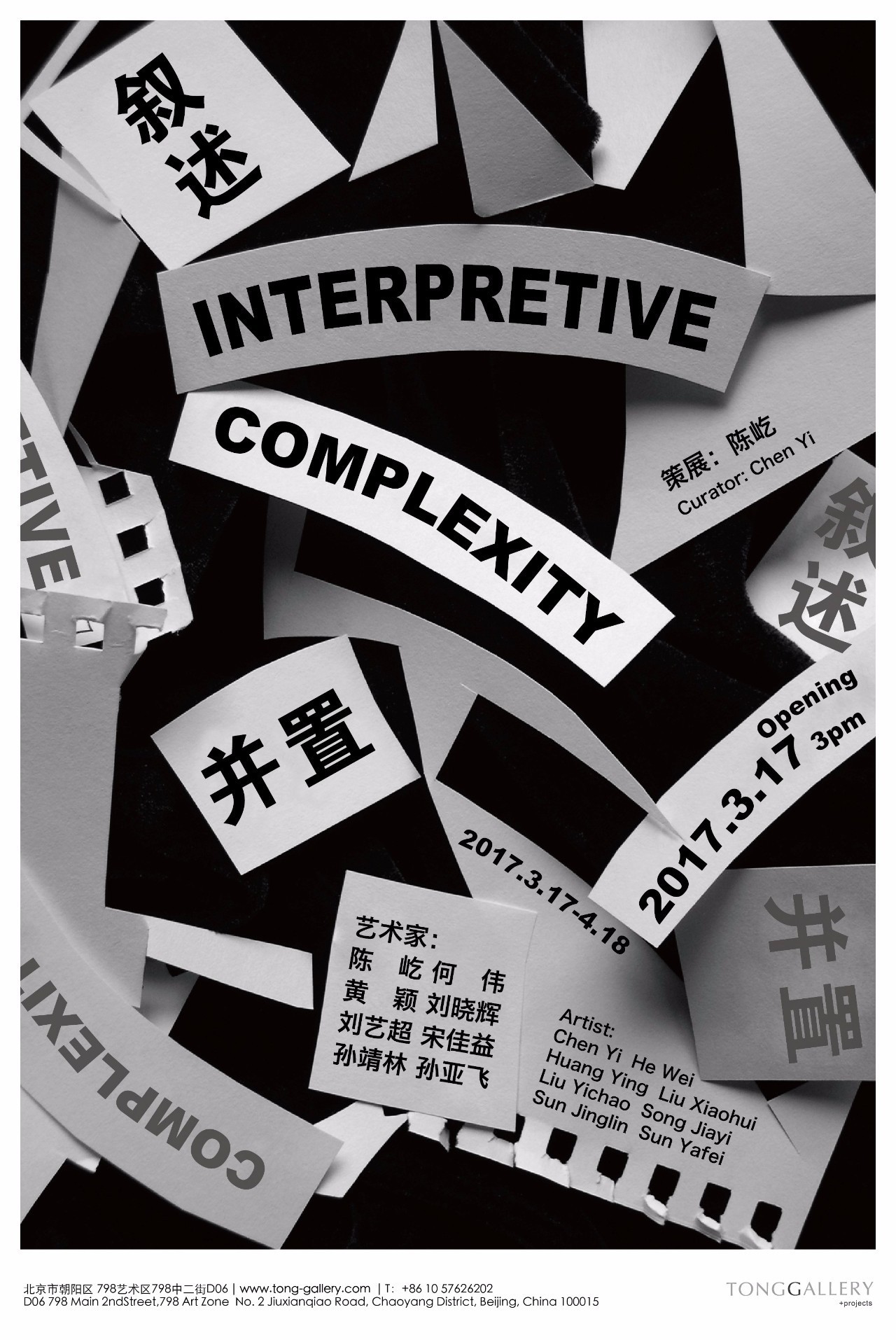

3月17日,由陈屹、何伟、黄颖、刘晓辉、刘艺超、宋佳益、孙靖林、孙亚飞等艺术家联合参加的群展“叙述·并置”在Tong Gallery+projects画廊开幕。与其他群展不同,八位艺术家在此次策展人兼艺术家陈屹的带领下进行了自己熟知领域之外的尝试,来捕捉不确定与不可预见的未知体验。

展览现场。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

八位艺术家原本所擅长的领域均为架上绘画这种经典又古老的艺术创作形式。绘画,最初的传说来源于贡布里希的著作当中一对即将分别的希腊青年情侣,少女为了留住征战的爱人形象用炭在地上画下恋人的轮廓,或者古老的中国文献中诗人看到月下窗前的竹影婆娑而在窗纸上描摹出的竹子形象。几千年来,绘画经历过柏拉图时代理想世界映射的使命,见证了圣格里高利教皇用绘画隐喻神性的改革,沐浴过文艺复兴时期人性的光辉,并经历过19世纪摄影术发明之后的彷徨,得以发展成现在的灿烂局面。

展览现场。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

尽管摄影、影像、装置等新兴的艺术形式鳞次栉比,不断挑战着观众对艺术观念的理解与受容,但绘画本身一直保持着其独有的艺术气质与迷人魅力,占有着一袭不变之地。此次展览,则将八位艺术家的绘画作品与新的艺术形式“并置”,在主动自我解读与剖析的同时,改变画作本身的交易与欣赏属性,作为展示当中的背景、辅助思考的起点或目标,在“叙述”形式上为自我解析提供了新的可能。

何伟,《No.102》《No.98》,2016。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

展厅入口,首先映入眼帘的是艺术家何伟的三张布面油画作品。这些作品在2016年年末被挑选出来,在以往艺术家作品的基础上增加了多重色彩的折叠,并且在画面上添加空间变化,使得画面构图在密集的色彩条与疏离的空白空间之间形成视觉中和,同时形成规则对比的还有画面上的锋利锐角与渐变的柔和色彩。

在《No.98》这张作品中,亮橙色与暗绿色在画面的明部与暗部之间解析成10个纯度与明度不同的色彩维度,而画面中由于刮板的使用所留下的条状或团块状的颜料痕迹也再次强调了作品的偶发性与不可复制性。至于展览空间中窗棂、墙面等物体的几何线条进行的有机切割,则与几何线条的作品本身组成了通奏低音般和谐的旋律线条,交织成一个饱满的视觉空间。

孙靖林,《无题》,2017。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

艺术家孙靖林同样选择了空间与艺术作品相结合的展现方式。墙上呈现两张架上作品,是艺术家此前作品具有代表性的因素的片段式提取,作品上的斑驳与裂纹无喻示作品形式的碎片化,而向外部延伸的裂痕也暗示了材料本身潜藏的不确定与多变性。至于装置部分的呈现则造成一种质料层面的有意识的视觉错视,艺术家与观众一起以旁观者的身份来思考如何看待绘画主体的固化。

孙靖林:《无题》局部,2017。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

刘艺超是一名以植物为创作母题的艺术家。《缠绵100米》是艺术家选择的以纸这种与植物息息相关的物质作为创作材料,以一种极为巧妙的形式作为植物题材的引申——在有限画框中持续百米的连绵、回环和往复,从二维到三维,平面到立体完成了一个致密的从量变到质变的叠加过程。

刘艺超,《缠绵100米》,2017,《Twins-3》,2016。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

刘艺超,《缠绵100米》局部,2017。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

宋佳益的《崇高的客体》则取材于美学范畴的经典词汇“崇高”。爱伦坡的名句“光荣即希腊”指出古典艺术乃崇高美学的最佳载体,而黑格尔对安提戈涅悲剧的赞赏及莱辛对拉奥孔的评述则分别从希腊戏剧与雕塑的具体案例出发为崇高美学的至尊地位奠定了基础。而康德的《判断力批判》则从质、量、关系、方式等多个维度理性区分了美与崇高,确立了崇高对象不限于形式,由痛感转化快感,并与人类理性密切相连的命题。

在宋佳益的作品中,艺术家继续沿用了山峰、墓地、云彩等几个在艺术史上经典的崇高美学代表性母题,并与代表理性的几何体共同组成精神结构的框架,构建出一个真实的神圣场域,将观众代入场域之中,并引导着其目光与精神由下至上进行升旋,最终达到超我的绝对的精神皈依。至于刘晓辉,则站在与以表现“崇高”形式的大型画作相对的美的对立面,以表现主义手法配合以传统架上绘画完全不同的创作媒材诠释了艺术家自身对当代绘画的理解。

宋佳益,《崇高的客体》,2016。刘晓辉:《无题》,2017。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

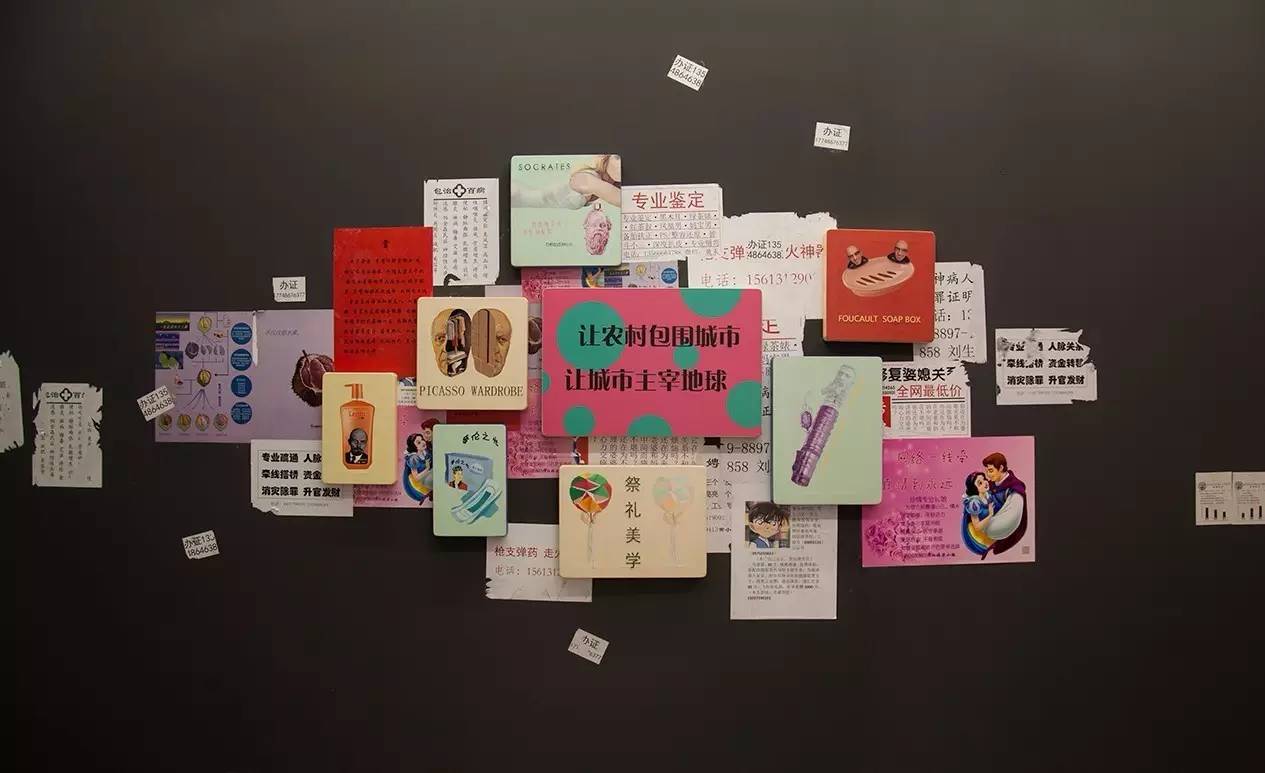

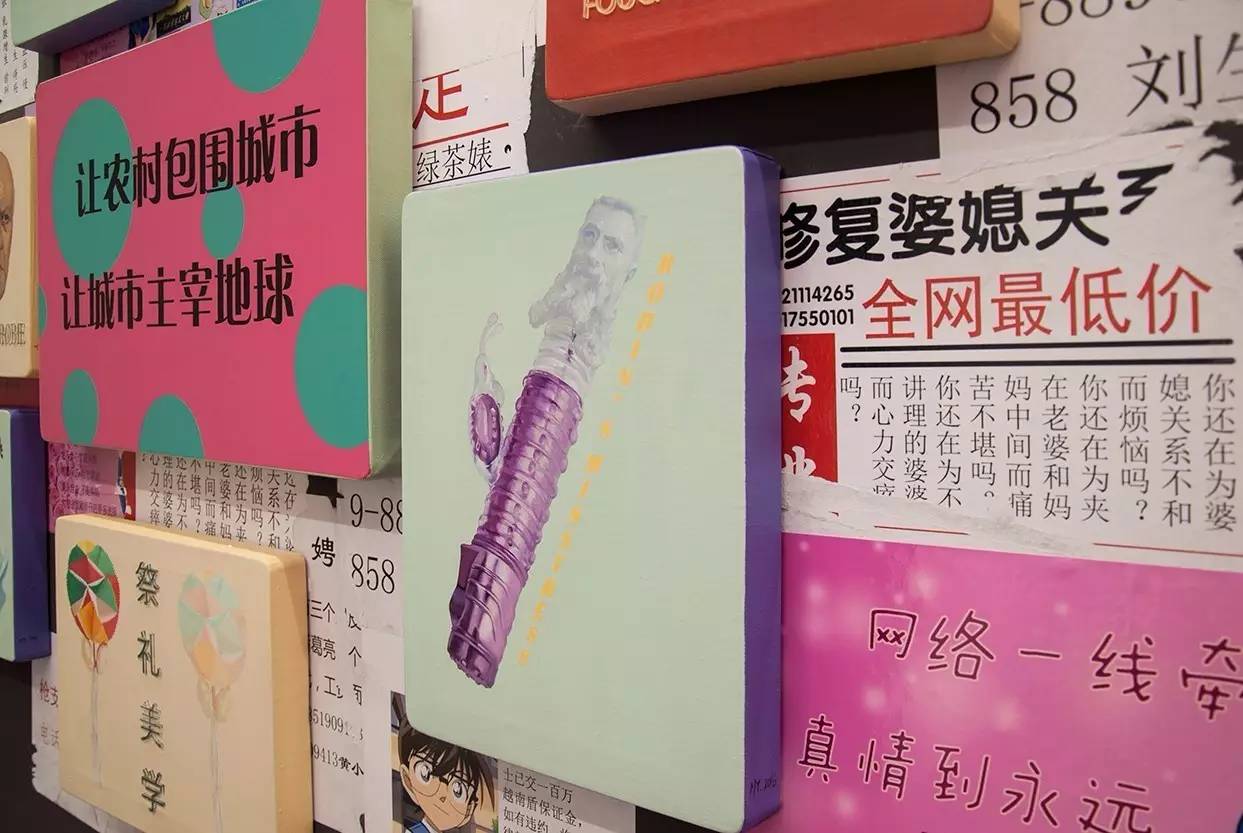

黄颖是一位90后年轻艺术家。在她的这组艺术作品《花园》从形式和内容的双重方面展现了一位90后女艺术家的天性与玩乐趣味。流行的波点元素、明度较高的小清新色彩与大量废弃物、广告图片的拼贴沿袭了波普主义的艺术追求。而当今生活随处可见的成人用品广告、征婚信息、寻人启事、房屋租赁和政府标语等在接地气的表现同时,配合以广告中意味深长的典故(如以毕加索对女人的轻视来烘托衣橱广告)以制造出一种光怪陆离的享乐氛围与忍俊不禁的反讽效果。

黄颖,《花园》,2017。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

黄颖,《花园》局部,2017。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

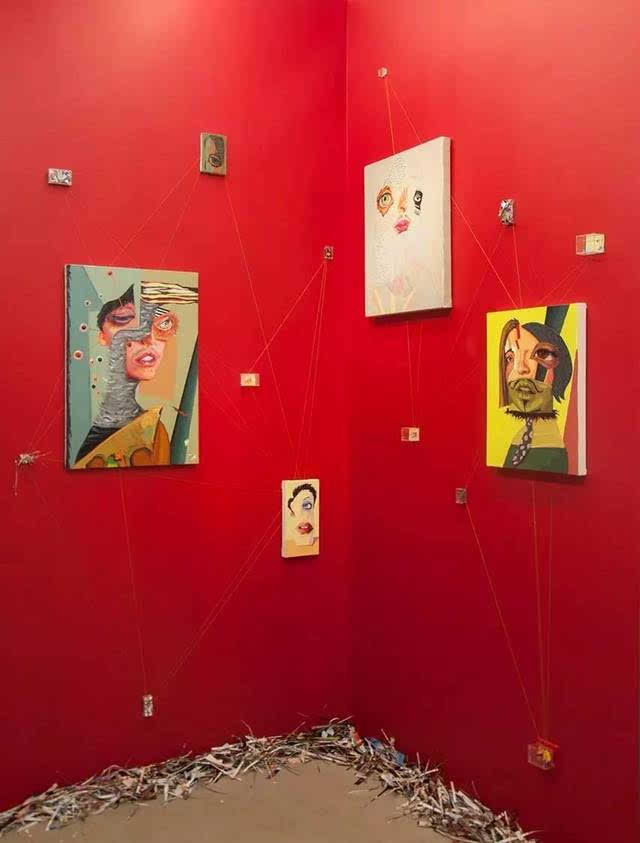

艺术家陈屹的作品,以当代大众消费与传媒文化中的快时尚为主题,为观众制造了一组具有视觉冲击力的展览作品。通过对时尚杂志碎片的分解、切割、拆卸、拼合,以及布面油画中混搭与再诠释的立体主义、装饰主义、波普以及表现主义等不同艺术风格的重组解构,并用棉线象征碎片化信息的微妙连接,再现了一个后现代时期过度自由选择背后隐匿的选择趋同问题:在华丽的表征下方是堆积如山的时尚杂志残留物,正是如纪伯伦所说的“所有词句,不过一场心灵盛宴之后的碎屑”。

陈屹:《分解、切割、拼合》,2017。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

陈屹:《棉花头》,2017。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

孙亚飞:《改命》,2017。图片:致谢Tong Gallery+ projects 画廊

孙亚飞则拍摄了一组以刺青重新塑造自身容貌的影像,通过面部重塑进行命运重塑的概念转换进行自我阐释,以平行的表现手法产生镜像效应,引起观众对当下生活与自身命运的反思。

作者:admin

推荐内容 Recommended

相关内容 Related

- 展台搭建:企业的名片03-06

- 2019第二十六届广州酒店用品展 全球酒店采购商精英的眼球12-17

- K&N全系登陆上海法兰克福汽配展 以“聚力赋能增长”为主题12-10

- “中国地产第一展”深圳开展12-02

- 趣动传媒助力云尚星打造首展“探索未来”11-18

- 第二届中国国际进口博览会透视11-18

在线客服1号

在线客服1号 微信公众账号

微信公众账号